JMAT(Japan Medical Association Team )とは、日本医師会が組織する災害医療チームで日本医師会災害医療チームの略称です。被災者の生命及び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療の再生を支援することを目的とする。日本医師会が被災地外の都道府県医師会ごとにチームを編成し、被災地の医師会からの要請で派遣を行います。JMATチームの構成は、医師1人、看護職2人、事務職員1人の4人が基本です。以上の4名に加えて、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、救急救命士、介護・福祉関係者〈管理〉栄養士等がチームに加わります。つまり、医療・介護関係者であればほとんどの職業の方がチームに参加することができます。

JMATへの参加は医師としてのプロフェッショナル・オートノミーによるものである。プロフェショナル・オートノミーとは、「日本医師会員の資格や事前登録なしに参加できる」ということです。つまり、特殊な資格がなくても、「被災地を医療的に支援したい!」と思ったらJMATとして参加することができます。JMATの活動期間は基本的に発災から〇時間以内といった目安はありません。JMATは発災から第1期・2期のように定期的にチームを派遣します。1チームあたりの派遣期間は3日から1週間が目安となっています。

日本医師会の災害支援の最終目標→ 被災地に、地域医療を取り戻す

JMATの役割

主に、災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管理(災害前からの医療の継続)。 さらに、被災地の医療機関への円滑な引き継ぎに至るまで、多様かつ広範囲に及ぶ 。

(1)医療支援と健康管理

(2)公衆衛生支援

(3)被災地医師会支援

(4)被災地行政支援

(5)検視・検案支援(可能な場合)

(6)現地の情報の収集・把握、及び派遣元都道府県医師会等への連絡

(7)その他、被災地のニーズに合わせた支援

JMAT研修(令和4年6月末時点で延べ1,493名受講)

目的

JMAT(日本医師会災害医療チーム)に関する研修を行うことにより、災害への備えを十分なものとし、かつ、災害発生時において、 被災地の都道府県医師会や郡市区医師会等との協働による医療支援 活動の充実に資することを目的とする。

基本理念

(1)医師会による災害時保健医療支援活動が、被災地と全国の医師会間の協働により、災害発生直後から収束・復旧期に至るまで円滑かつ有効に行われることを目指す。

(2)災害の発生に備え、JMATの体制や、地域の関係者との連携や災害対応の環境の構築、充実を図る。

(3)災害発生時、被災地内外から派遣されるJMATが、被災地のコーディネート機能に従って、一体的・組織的な保健医療支援活動を行うことを推進する。

(4)統括JMATが、被災地の都道府県医師会・郡市区医師会との 緊密な連携のもと、情報の把握・評価、JMATの統括やロジスティクス、保健医療支援ニーズの評価等を行うことによって、適切な支援活動を展開することを推進する。

JMAT研修プログラム

• 災害時、被災地内外から派遣されるJMAT(日本医師会災害医療チーム)として、一体的・組織的な医療支援活動を行えるようにする。

• 被災地のコーディネート機能に従って、適切な災害医療活動が行えるよう、 災害医療に関する基本的な知識・知見を身につける。また、自地域で災害 が発生した時は、地域防災計画や所属医師会のマニュアル等に従って、 「被災地JMAT」としての活動を迅速に行えるようにする。

• 災害時、被災地内外から派遣されるJMAT(日本医師会災害医療チーム)と して、一体的・組織的な医療支援活動を行えるようにする。

• 統括JMAT(先遣JMAT機能を含む)として、被災地の都道府県医師会・郡市 区医師会との緊密な連携のもと、被災地の情報の把握・評価、日本医師会 や全国の医師会への情報発信、被災地に派遣されたJMAT(状況によっては 他の医療チーム)の統括や支援(ロジスティクス)、医療及び公衆衛生上 の支援ニーズの判断等を行えるようにする。

• 自地域の災害体制づくりへの参画、要配慮者対策、防災行政における医療 の位置づけの向上を図ることができるようにする。

• 被災地の地域医療や地域包括ケアシステムの災害対応力向上、早期復旧、 JMAT活動の体制づくりを行えるようにする。

• 災害発生時には被災地JMATや受援側としてコーディネート機能を担えるよ うにする。

• 災害時、JMAT(日本医師会災害医療チーム)またはJMATの派遣/受入を担 う医師会活動において、被災地の医師会や都道府県保健医療調整本部・地 域拠点との関係を構築し、地域拠点におけるミーティングの調整、J-speed 使用、支援・受援、生活環境の確保、必要物品の確保等、運営・庶務担当 としてロジスティクスの役割を果たすことができるようになる。

JMATの指揮命令は日本医師会JMAT本部によります。日本医師会JMAT本部とは、JMATの上位組織である日本医師会JMAT本部は日本医師会災害対策本部に設置される組織です。以下のような活動を行います。

(1)被災地の医師会と全国の医師会の「協働」としてのJMAT活動

(2)災害時医療救護協定の締結 災害が起きてから協定を結んでいては支援が間に合いません。医師会間、医師会・行政等間、医師会・医療関係団体間の協定をJMATがあらかじめ締結することで、災害時のJMAT活動が行われます。※JMAT活動ではなく、個人で活動しようとすると協定がないため活動できない可能性があります。そのため、JMATとして活動することのメリットが増えます。

(3)自己完結による派遣 自己完結とは、食料や寝床、交通手段等は自分らで用意し、被災地やほかの団体に依存しないということです。JMATでは都道府県医師会など、JMATを派遣する医師会・医療機関が準備します。

(4)被災地の都道府県医師会からの要請に基づく派遣 ※被災地からの要請がない状態での派遣は基本的にありません。被災地の医師会の方で医療チームをコーディネートしているところに、想定外の支援チームが来ると混乱を招きます。(プッシュ型支援)被災地からの要請に応じて支援することをプル型支援と言います。(プル=引く)

(5)被災地のコーディネート機能下での活動

(6)災害収束後の被災地への医療機関への円滑な引き継ぎと撤収 災害支援はあくまでも支援であり、終わりがあります。いつまでも被災地外の資源を使うのではなく、地域の医療機能を復興させるためです。

(7)JMATの撤収判断のタイミング JMATの撤収判断タイミングは、「自己負担の保険診療が行われる状況が見通せた時期」です。

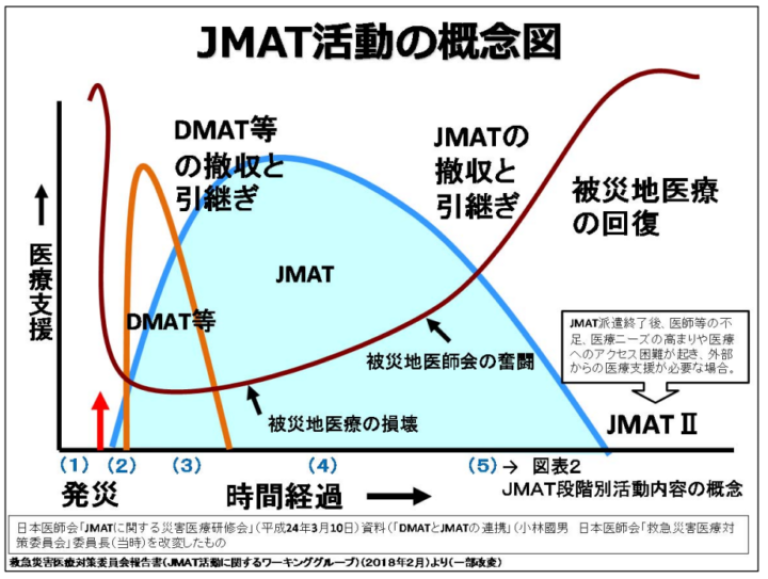

(8)長期支援が必要な地域への配慮 JMATが撤収した後も、深刻な医師不足や医療へのアクセス困難な地域があります。このような地域に対して被災地の医師会から要請があれば、JMATⅡという医療チームが派遣されます。基本的にはJMATが活動した後に、診療支援、心のケア、訪問診療、健康診断活動、予防摂取支援などが必要な場合に派遣されます。実際に東日本大震災の際の支援では2011年7月15日から2016年3月21日までに1365チームがJMATⅡとして派遣されています。