近年の高齢化社会においては複数の治らない疾病を抱えたまま住み慣れた地域や自宅で自分らし い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域全体で治し支える地域完結型の医療では医療と介護の境がなくなってきています。

救急車を呼ぶと言うことは救命救急要請の意思表示です。救急車で運ばれてきた患者さんは、救急病院では心肺蘇生をする命を助けるこれに全力を注がなければなりません。現実問題としてそうなります。

一方で、国民のみなさんが自らどういった最期を迎えたいのか?どこまで積極的に治療を希望するのかを普段から家族と話し合いをして、自分の意思をしっかり伝えていくことが大切です。

救急隊は、家族から救急要請があり、現場に到着した後で「実はお父さんはDNRだったので、救急要請はしたんですが、申し訳ないですけどこのまま帰ってもらって結構ですよ」と言われても「はい、そうですか)とはなりません。

消防法では、救急隊は救命の役割で出場し、速やかに救命処置を実施しながら医療機関に搬送することとされています。一方で、近年の高齢化社会において、老衰あるいはがんの末期の状態になり、みずからの終末期をどのようにしたいのかを話し合って延命処置は望まないことで、蘇生拒否をする家族との間に齟齬が生じるケースも増えていますが、

大切です。どこまでが自分の意思として認められて、医療や介護の現場で実現してもらえるのか傷病者のいしは盛り込まれておりません。救急隊と家族との間に齟齬がある救急車を呼ばないということが大事です。しかし、いろいろな理由で慌てて救急要請をしてしまった場合においても、今回のプロトコルで受け止めて傷病者の意思を尊重して、望まれる最期を迎えさせてあげたいということは共通認識DNRの書面の提示は必須とせず、かかりつけ医に傷病者の意思を確認することを必須とした。家族の定義

痰や流動食が起因する窒息を外因性心停止をするかの対応

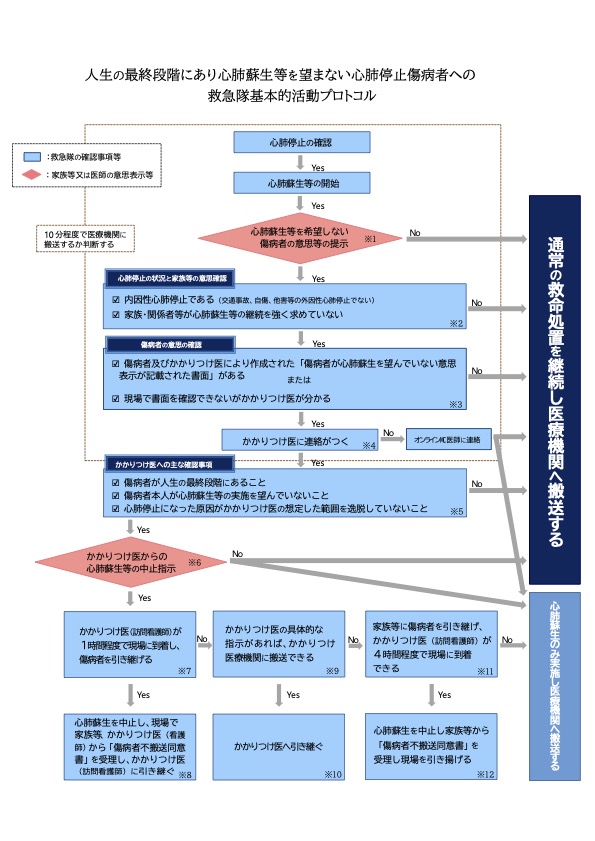

家族からの救急要請に従って、現場に到着した救急隊は「実はお父さんはDNRだったので、要請はしたんですが、申し訳ないですけどこのまま帰ってもらって結構ですよ」と言われても「はい、そうですか」とは言えない理由があります。消防法2条、救急隊は救命の役割で出場し、速やかに救命処置を実施しながら医療機関に搬送することとされており、そこに傷病者の意思は盛り込まれていません。患者本人あるいはその家族などが、蘇生措置を行わないという意思表示をしている場合は、救急車を呼ばないことが大切です。しかし、いろいろな理由で慌てて救急要請をしてしまった場合においても、今回のプロトコルで受け止めて、傷病者の思いを最大限に尊重し、傷病者が望まれる最期を迎えさせてあげたいというのが、今回の救急活動プロトコルとなっています。

【用語の定義】

1. DNAR :心肺停止に陥った傷病者に対して蘇生の処置を試みないよう記載した医師の指示書

2. 心 肺 蘇 生 等:胸骨圧迫、人工呼吸の組み合わせによる心肺蘇生、AED を用いた電気ショック、更には薬剤投与や

気管挿管等の2次救命処置を含めたもの。

3. かかりつけ医:人生の最終段階における医療・ケアの方向性の決定に関わっている医師または、かかりつけ医療機関

の医師、かかりつけ医と連携している医師

4. 人生の最終段階:回復不可能な疾病の末期等にあること。

家 族 等:家族、同居者(内縁等)、施設職員等。 ※弁護士や司法書士等の成年後見人は、治療に対する同意権がなく、傷病者が意思能力を喪失した

後に選任されるため、家族等に該当しない。一方、親族が後見人に就任している場合は、家族等に 該当する。

【基本事項】

傷病者が明らかに死亡している場合はプロトコルの対象外になります。初期動作として、心肺停止を確認したら心肺蘇生等を希望しない旨の提示の有無に関わらず心肺蘇生等を開始します。心肺蘇生等の中止は、かかりつけ医の中止指示(他の医療機関に搬送する場合除く)があって初めて中止する。かかりつけ医に連絡がつかな い場合は、救命活動を継続する。

4. 判断に迷うことがあれば心肺蘇生等の継続を優先し医療機関へ搬送する。

5. かかりつけ医の指示事項をオンラインMC医師に連絡し承諾を得る必要はなく、必要に応じて連絡すること。

6. 呼吸停止・ショック等の緊急性の高い病態(心肺停止を除く)にあり、救命活動中に、家族等から「人生の最終段階であ

り、心肺蘇生等を希望しない意思等の提示」があれば、かかりつけ医に連絡し指示を仰ぐ。

【プロトコル補足】 ※1:心肺蘇生を望まない傷病者の意思等の提示

1 救急隊側から積極的に傷病者の意思等を確認する必要はない。

2 書面の提示をもって、傷病者の意思の提示とする。

3 直ちに書面の提示がない、または直ちに家族等からの意思表示がない場合は、救命活動を継続する。

4 傷病者の意思が確認できず、家族等が延命処置を希望しない場合は、かかりつけ医の有無を確認する。かかりつけ医がい

る場合は、次のステップへ進む。いない場合は Noへ進む(オンラインMC医師に連絡する際、家族が延命処置を希望してい ない旨を報告すること)。

※2:傷病者と心肺停止の状況の確認

1 外因性心肺停止とは、交通事故、自傷、他害等を起因とした心肺停止を言う。痰や流動食等が起因する窒息による心肺停止については、家族やかかりつけ医と協議し外因性か否かを判断すること。

2 心肺蘇生を望まない傷病者の意思が確認できるものの、心肺蘇生等の継続を求める家族等がいる場合で、かかりつけ医

がいる場合は かかりつけ医に連絡がつく へ。いない場合は、オンラインMC医師に連絡し助言を求める(オンラインMC医師 は、傷病者の背景を十分に把握していないことを念頭におくこと)。

※3:傷病者の意思等の確認

1 書面現物を現場で確認できない場合であっても、かかりつけ医に確認できればよい。

2 書面が家族等のみで作成されている等、かかりつけ医の署名がない場合は、傷病者の意思等を確認できる書面としない。 3 傷病者又は代諾者、かかりつけ医の署名(もしくは記名と捺印)を確認する。

4 傷病者又は代諾者、かかりつけ医の署名(もしくは記名と捺印)した年月日を確認する。

※4:かかりつけ医への連絡

かかりつけ医に連絡がつかない場合は、オンライン MC 医師に連絡し、下記図表の内容を伝達し助言を求めること。

オンラインMC 医師報告事項

図表

|

傷病者の状況 |

心肺停止の状況 |

年齢、性別

散瞳の有無(5 mm以上)、対光反射の有無 心電図波形

除外項目

内因性心停止である(交通事故、自傷、他害の外因性心肺停止でない) 家族・関係者が心肺蘇生等を強く求めていない

心肺停止に至った状況 心肺停止の目撃の有無

家族や関係者の心肺蘇生等の希望有無 家族や関係者による心肺蘇生の実施の有無 かかりつけ医療機関、既往症・現病歴・生活歴

※5:かかりつけ医への主な確認事項 いずれか1つでも該当しない場合は、通常の救命処置を継続し医療機関に搬送することを基本とするが、かかりつけ医から心

肺蘇生の中止指示があった場合は次のステップに進む。

※6:かかりつけ医からの心肺蘇生等の中止指示

1 心肺蘇生等の中止は「処置の中止」であり、「死亡診断」を意味するものではない。

2 かかりつけ医以外(オンラインMC医師は除く)の医療従事者からの指示や伝聞による指示は、かかりつけ医からの中止指示があったとみなさない。

3 中止の指示がない場合は、救命処置内容を確認し医療機関に搬送すること。 4 医療機関に搬送後、オンラインMC医師に連絡し、経緯を報告すること。

※7:かかりつけ医への引き継ぎ確認

1 かかりつけ医(かかりつけ医と連携している看護師含む)が概ね1時間程度(中・西播磨MC・各医師会で妥当とした時間)

で到着できるか確認する。

2 かかりつけ医(かかりつけ医と連携している看護師含む)に引き継ぐまでの心肺蘇生は、実施しないことを基本とし、その旨

を家族等に説明すること。 ※かかりつけ医が必要と判断した場合はその限りでない。

-2-

※8:現場でかかりつけ医へ引き継ぎ

1 かかりつけ医(かかりつけ医と連携している看護師含む)、家族等へ「傷病者不搬送同意書」の記載を求める。記載を拒否さ

れた場合は、その旨を救急出場報告書に記載すること。

2 引き継ぎ完了後、オンラインMC医師に連絡し、経緯を報告すること。

※9:かかりつけ医療機関への搬送

1 かかりつけ医(かかりつけ医と連携している看護師含む)が概ね4時間程度(中・西播磨 MC・各医師会で妥当とした時間)

で到着できるか確認する。

2 かかりつけ医から、かかりつけ医療機関へ搬送するよう具体的な指示があった場合は、救急隊は、かかりつけ医が死亡診

断した傷病者(ご遺体)を自宅等へ送り返すことができないことを説明し、了承を得られた場合のみ搬送する。 3 かかりつけ医療機関へ搬送する際の心肺蘇生は実施しないことを基本とする。

※かかりつけ医が必要と判断した場合はその限りでない。

※10:かかりつけ医へ引き継ぎ

医療機関に搬送後、オンライン MC 医師に連絡し、経緯を報告すること。

※11:家族等へ引き継げるかどうかを確認

1 家族等に引き継げる場合は、かかりつけ医にその旨を連絡し了承を得ること。

2 家族等に引き継げない場合、またはかかりつけ医から了承を得られない場合は、心肺蘇生のみ実施し、その他の医療機関

に搬送すること。

3 医療機関に搬送後、オンラインMC医師に連絡し、経緯を報告すること。

※12:現場で家族等への引き継ぎ

1 家族等に十分に経緯を説明し、納得したうえで「傷病者不搬送同意書」の記載を求める。記載を拒否された場合は、その

旨を救急出場報告書に記載する。

2 家族等に引き継いだ後、オンラインMC医師に連絡し、経緯を報告すること。

現場に到着した救急隊は、心肺停止を確認したら、速やかに心肺蘇生を開始します。家族等(同居者(内縁等)、施設職員等)から心肺蘇生を希望しない傷病者の意思等を提示された場合、救急隊は単独で生死に直結する心肺蘇生等の中止の是非を判断することはできないので、中止の判断には必ず医師の介在が必要となります。内因性心停止であることを前提として、傷病者が心肺蘇生を望んでいない意思表示が記載された書面のあるなしにかかわらず、かかりつけ医に傷病者の意思を確認することを必須としています。かかりつけ医には、傷病者が人生の最終段階にあること、心肺停止の原因がかかりつけ医の想定を逸脱していないこと、傷病者本人が心肺蘇生等の実施を望んでいないことを確認し、かかりつけ医からの心肺停止等の中止指示が出て初めて、救急隊は心肺蘇生を中止できます。

その後、かかりつけ医等が1時間程度で臨場できる場合、救急隊が現場に待機しかかりつけ医等に引き継ぎ、不搬送で引き揚げる。かかりつけ医等医療機関に搬送しかかりつけ医等に引き継ぐ。かかりつけ医等が現場に4時間程度で臨場できる場合は、家族等に傷病者を引き継ぎ、不搬送として引き揚げる。かかりつけ医が現場に臨場できない場合、かかりつけ医が連携している訪問看護師でも可能。かかりつけ医・訪問看護師、家族等に引き継ぐ際には、傷病者不搬送同意書の記載を求めるとしています。